top of page

名寄教会 公式ホームページ

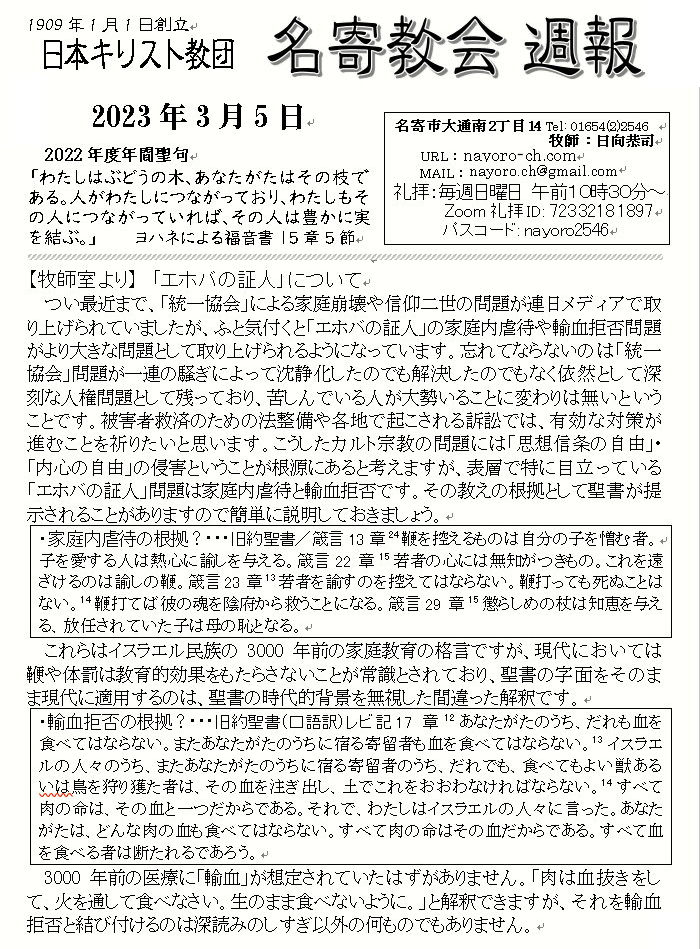

〒096-0010 北海道名寄市大通南2丁目14 Tel:01654-2-2546

主日礼拝:毎週日曜 午前10時30分~

キリスト教信仰の有無を問わず、どなたでも出席していただけます。

Menu

10月3日 『ここほっと』

名寄教会の礼拝堂(上)を毎月1回掃除していただいている、道北センター福祉会では「ここほっと」というカフェを営業しています。8月よりわたし日向が焙煎した、自家焙煎珈琲を1杯300円で出しています。先週から営業を再開しましたので、1度味見していただけたら嬉しいです。

bottom of page